Digital identities: Recommendations for action from our BundesIdent project

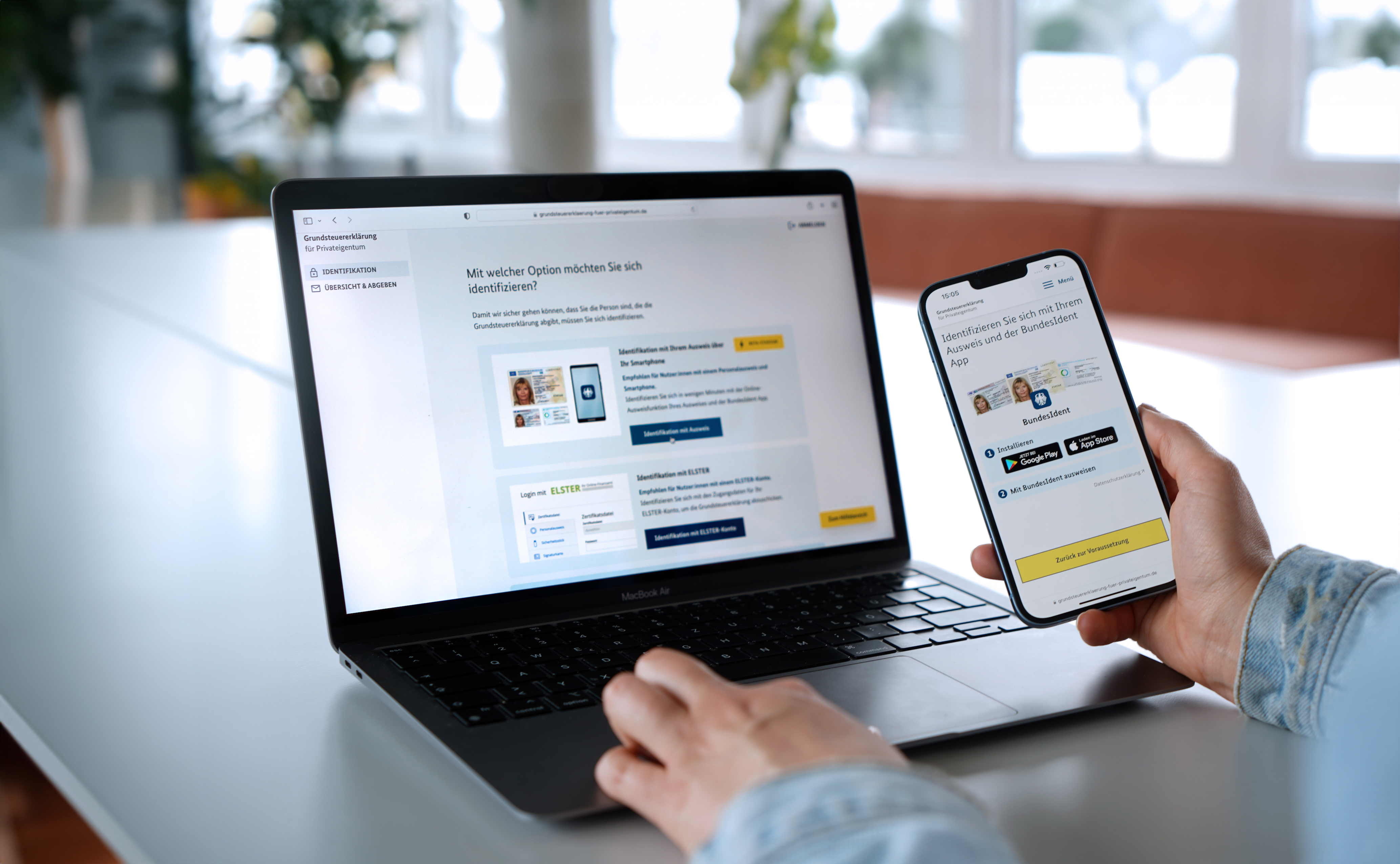

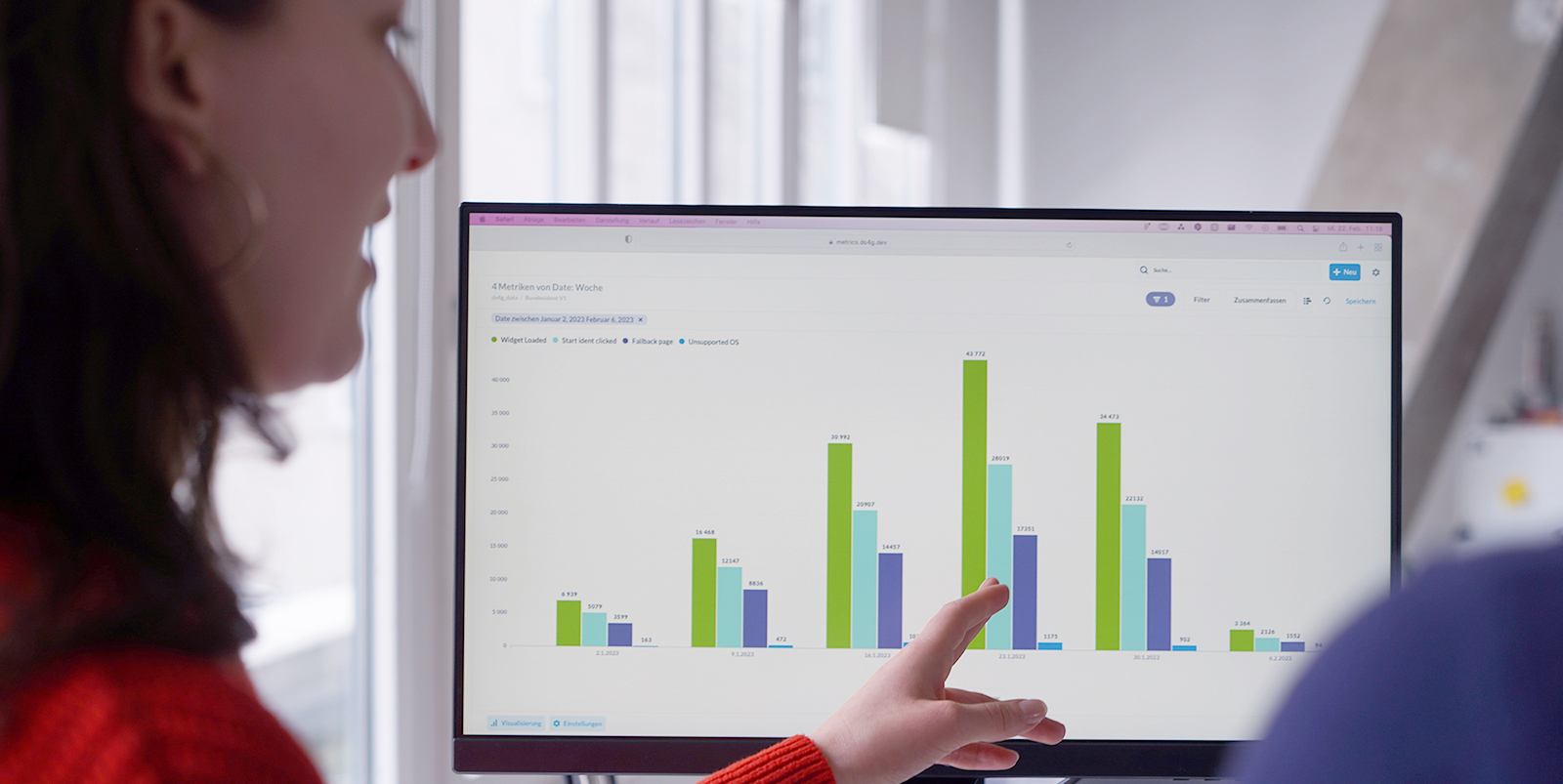

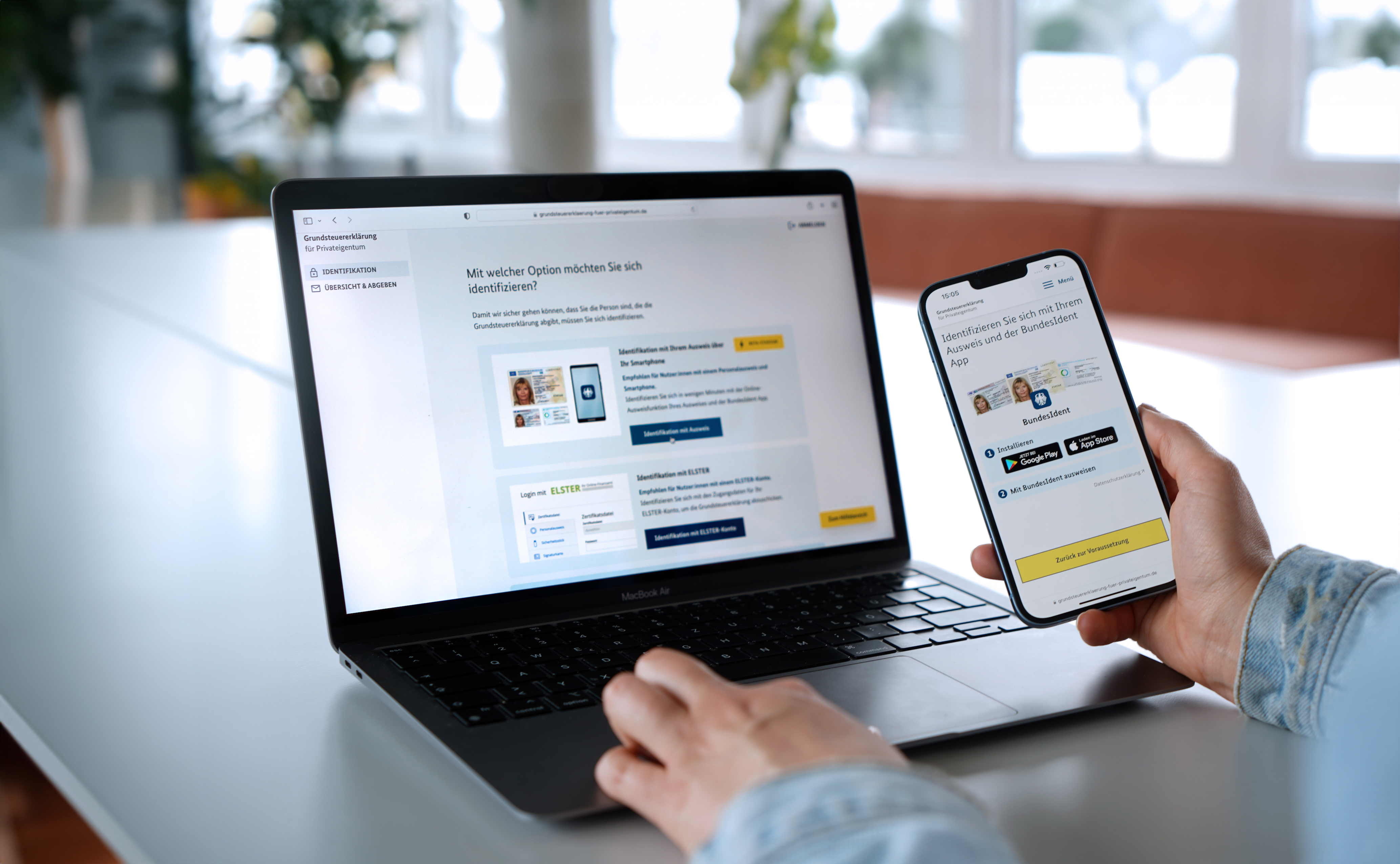

In 2022, we began working on the topic of digital identities on behalf of the Federal Ministry of the Interior and Community (BMI). Our common goal: to integrate the online ID function (eID) more strongly into the everyday lives of citizens. In the first phase of the project, we examined the obstacles and hurdles that stood in the way of using the eID at the time. Building on this, we developed possible solutions in the second project phase and were able to test the BundesIdent app we developed in a real application for around eight months.

We would like to share the most important findings from the project – and the resulting recommendations for further action in the area of digital identities – in this blog post.

Read more on the topic