Warum wir selbst Expert:innen sein müssen, um Formulare zu digitalisieren

Im Projekt „Digitale Rechtsantragstelle“ unterstützen wir Bürger:innen durch leicht verständliche Informationen und Formulare für verschiedene Justiz-Services. Denn wenn Formulare verständlicher sind, werden sie auch besser ausgefüllt. Das erleichtert die Bearbeitung und entlastet die Mitarbeitenden der Gerichte.

Damit Formulare im Rahmen der Digitalisierung wirklich verständlicher werden, ist es von zentraler Bedeutung, die Anforderungen aller Beteiligten (Bürger:innen und Justiz) zu erheben und abzuwägen. Um alle Aspekte dieser Anforderungen zu verstehen, müssen wir uns tief in das jeweilige Thema einarbeiten. Die juristische Perspektive ist dabei nur eine unter vielen. Unsere Fähigkeit als interdisziplinäres Produktteam besteht genau darin, alle Nutzendengruppen in die Entwicklung neuer Services einzubeziehen und deren Bedürfnisse zu verstehen. Denn so gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse aus der Praxis zu den Hürden beim Ausfüllen und Bearbeiten von Formularen, die wir mit der digitalen Version des jeweiligen Formulars abbauen können.

Auf der Webseite service.justiz.de haben wir bereits das Antragsformular für Beratungshilfe gelauncht. Erste Zahlen zur Nutzendenzufriedenheit zeigen, dass die digitale Version für Bürger:innen sehr gut funktioniert. Ein weiteres Formular aus dem Bereich der Prozesskostenhilfe steht seit Dezember zur Verfügung: die „Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Prozesskostenhilfe“. Ähnlich wie Beratungshilfe ist Prozesskostenhilfe eine staatliche Leistung für Menschen mit geringem Einkommen. In diesem Beitrag zeigen wir anhand von drei konkreten Beispielen aus der Arbeit am digitalen Formular für Prozesskostenhilfe, warum erst ein tiefes Verständnis der Materie tatsächliche Vereinfachung ermöglicht.

Ein Formular ist noch kein Antrag.

Technik allein ist nicht die Lösung

Ein unverständliches Formular zu digitalisieren, macht es nicht automatisch verständlicher. In Tests mit Bürger:innen haben wir immer wieder gesehen, dass schwer verständliche Formulare zu falschen und unvollständigen Angaben führen. Für die Gerichte bedeutet das teils erhebliche Mehraufwände. Bei Beratungshilfe sind z. B. bis zu 90 % aller schriftlichen Anträge unvollständig oder falsch ausgefüllt. Ähnlich ist es bei Prozesskostenhilfe und auch bei anderen Formularen der Verwaltung und Justiz.

Der Schlüssel zu verständlichen Formularen ist, die Anforderungen aller Beteiligten zu erheben, zu konsolidieren und gegeneinander abzuwägen. Dafür müssen wir selbst Expert:innen für den jeweiligen Formular-Kontext werden. Durch User-Research mit den jeweils relevanten Beteiligten können wir die benötigten Erkenntnisse gewinnen und diese später in ein Produkt gießen. Bei der Entwicklung des digitalen Formulars für Prozesskostenhilfe hat insbesondere der Austausch mit folgenden Gruppen dazu beigetragen:

- Bürger:innen: Hier haben wir erfahren, welche Fragen schwer verständlich sind und welche weiteren Herausforderungen es im Kontext der Beantragung gibt.

- Anwält:innen und Rechtsanwaltsfachangestellte: Hier haben wir erfahren, wie unterschiedlich Kanzleien die Antragstellung von Prozesskostenhilfe handhaben, z. B. ob sie Bürger:innen beim Ausfüllen des Formulars helfen, wie die Arbeitsabläufe in der Kanzlei sind, welche Schwierigkeiten sie und ihre Mandant:innen haben und wie sie damit umgehen.

- Richter:innen und Rechtspfleger:innen: Hier haben wir erfahren, welche Angaben im Formular tatsächlich gebraucht werden, welche Angaben am häufigsten fehlerhaft sind und welche Belege unter welchen Umständen notwendig sind.

- Zuständige Expert:innen im Ministerium: Hier haben wir gelernt, was die Absicht des Gesetzgebers mit der Prozesskostenhilfe ist und damit zusammenhängende rechtliche Regelungen besser verstehen können.

Dank unseres partizipativen Zusammenarbeitsmodells („Zwiebel der Zusammenarbeit“) konnten wir mit einer kleinen Gruppe von Rechtspfleger:innen aus verschiedenen Pilotgerichten sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben allein sieben Workshops durchgeführt, nur um die Anforderungen des Formulars aus der Gerichts-Perspektive zu verstehen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

Drei Beispiele, warum nur ein tiefes Verständnis der Materie tatsächliche Vereinfachung ermöglicht

Beispiel 1: Bürger:innen und Gerichte rechnen in Netto – das Formular aber nicht

Das Formular sieht vor, dass Einkünfte in Brutto angegeben werden. Das ist für Bürger:innen verwirrend, weil viele staatliche Leistungen wie Bürgergeld, Kindergeld, Wohngeld etc. Netto gezahlt werden. Eine Bürgerin erinnerte sich im Interview daran und sagte:

Bürgerin

Da war ich komplett lost und musste erstmal den Anwalt anrufen.

Rechtspfleger:innen wiederum müssen ohnehin mit Netto-Beträgen rechnen, denn die gesetzlich geregelten Freibeträge orientieren sich daran. Einige Fachverfahren in den Gerichten bieten sogar nur die Möglichkeit, mit Netto-Beträgen zu rechnen.

Auch in diesem Fall war es wichtig, die Anforderungen aller Seiten zu kennen. Nur so konnten wir garantieren, dass eine für Bürger:innen verständliche Lösung auch in den Gerichten funktioniert. In unserem Online-Tool fragen wir nur noch nach Netto-Einkommen – mit Ausnahmen von Selbstständigen – und drucken dann den Zusatz „netto“ ins Formular, um jegliche Missverständnisse aus dem Weg zu räumen.

Schon einfache Lösungen bringen einen großen Mehrwert.

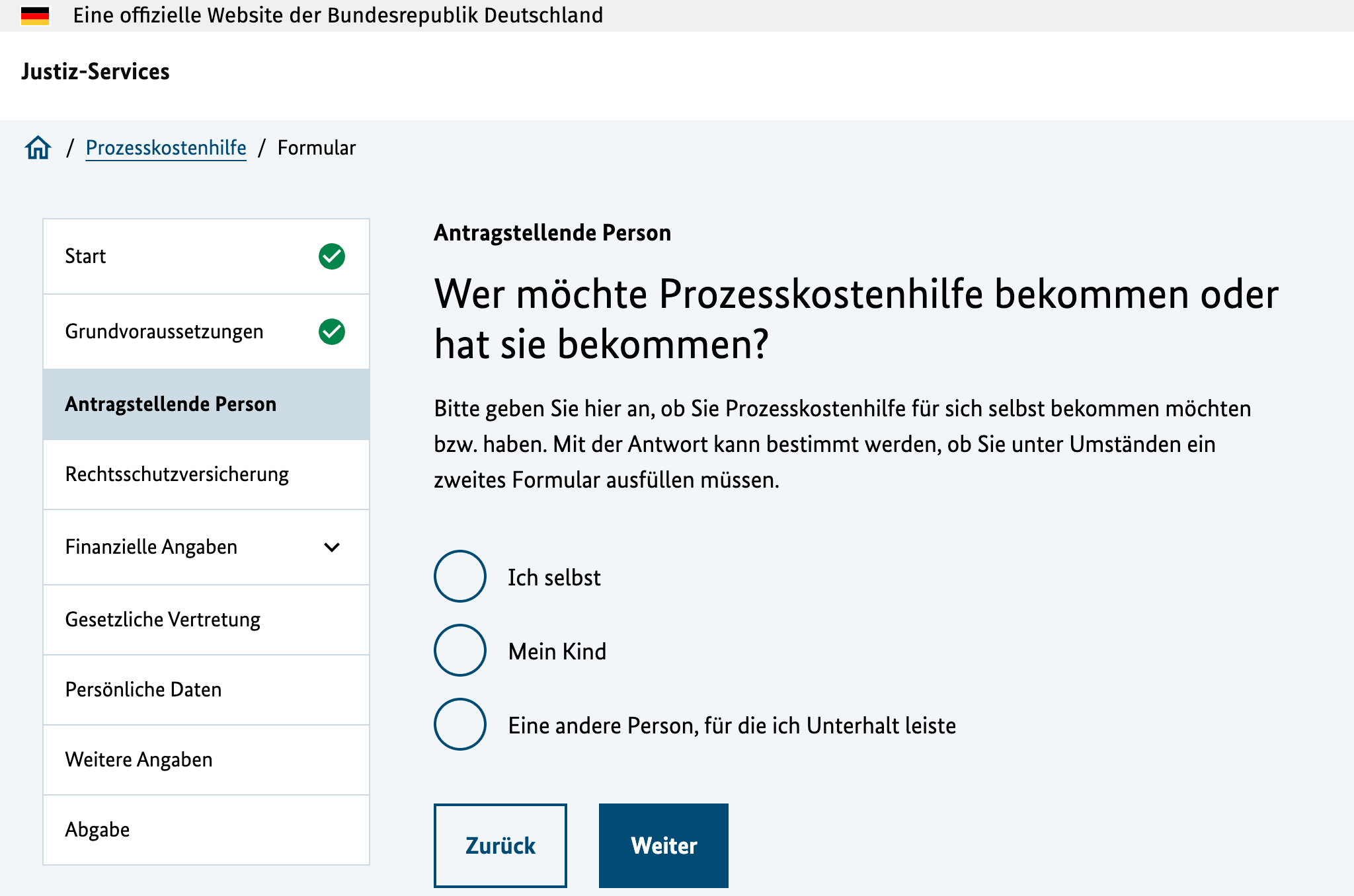

Beispiel 2: Manchmal müssen Bürger:innen zwei Formulare einreichen – oder eine „Vereinfachte Erklärung“

Mit Prozesskostenhilfe erstreitet ein Elternteil häufig den Unterhalt für ein minderjähriges Kind. Rechtlich gesehen zieht das Kind dabei selbst vor Gericht und wird von einem Elternteil vertreten. Da einige Kinder selbst Erspartes haben oder sich etwas dazuverdienen, muss auch deren finanzielle Situation überprüft werden – zusätzlich zur Situation des Elternteils.

Ein zweites Formular braucht es dafür aber nicht immer. Stattdessen gibt es die Möglichkeit einer „Vereinfachten Erklärung“. Auf den ersten Blick scheint das ganz einfach: Anstelle des Formulars kann das Elternteil mit einem formlosen Schreiben bestätigen, dass das Kind weder über Einkommen noch über Vermögen verfügt.

Es ist komplex, zu ermitteln, in welchem Fall wirklich zwei Formulare abgegeben werden müssen.

In der Praxis ist es allerdings komplizierter, weil es weitere Voraussetzungen gibt: Nur in bestimmten Verfahrensarten kann die „Vereinfachte Erklärung“ genutzt werden – außerdem darf das Kind auch geringe Einkünfte und Ersparnisse haben. Spätestens bei diesen Punkten braucht es oft die Unterstützung von Anwaltskanzleien und Gerichten. Im Online-Formular können wir diesen Punkt für Eltern vereinfachen und schrittweise abfragen, ob alle Voraussetzungen für eine „Vereinfachte Erklärung“ vorliegen. Wenn das der Fall ist, wird die Erklärung automatisch generiert und ans vollständige Formular des Elternteils angehängt.

Ausgerechnet die „Vereinfachte Erklärung“ war dadurch besonders komplex in der Umsetzung. Für Bürger:innen wiederum verdient sie nun ihren Namen und schafft eine echte Vereinfachung.

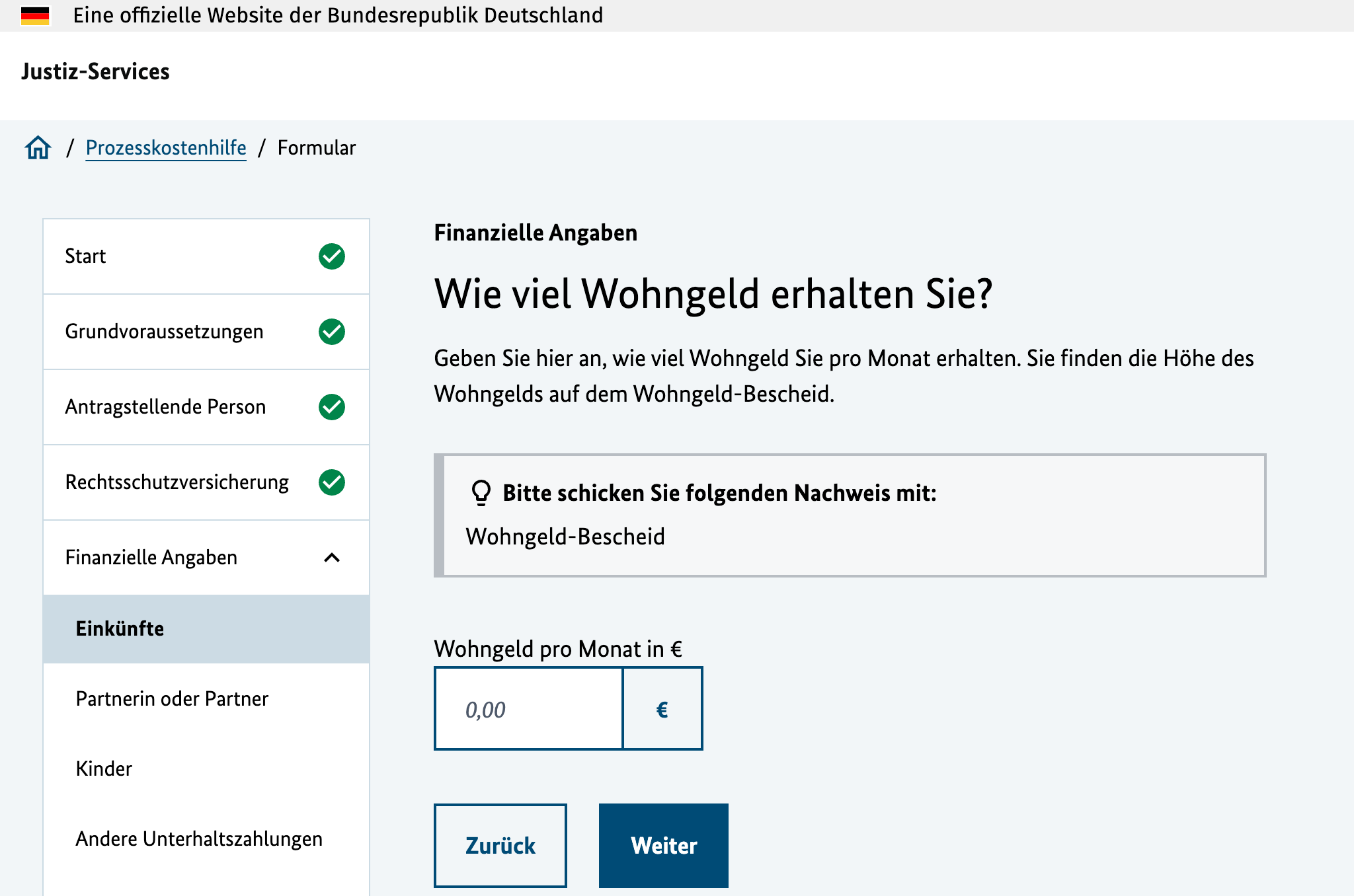

Beispiel 3: Fehlende Belege sind das größte Problem für die Gerichte – und für die Digitalisierung

Bürger:innen wissen nicht, welche Belege sie mit dem Formular einreichen müssen. Gerichte bekommen deshalb oft Anträge mit unvollständigen Belegen und müssen Belege nachfordern. Jede Nachforderung von Belegen kann ein Verfahren um Wochen verzögern und damit auch die angestrebte Streitbeilegung.

Es gibt zwei Gründe dafür, warum Bürger:innen nicht wissen, welche Belege sie einreichen müssen. Erstens steht im Formular nicht, welche Belege sie mitschicken müssen und das wiederum hat mit dem zweiten Grund zu tun: Richter:innen und Rechtspfleger:innen haben bei der Prüfung einen Ermessensspielraum, wie genau sie die wirtschaftliche Situation einer Person prüfen. Für eine alleinerziehende Mutter, die auf dem Land wohnt und sich in Trennung befindet, ist ein teures Auto zu rechtfertigen, für einen Single in der Stadt weniger. Dieser Ermessensspielraum ist wichtig für die Einzelfallgerechtigkeit, steht aber der Erwartung von Bürger:innen gegenüber, die sich klare Handlungsanweisungen wünschen.

Diese klaren Handlungsanweisungen haben wir in diversen Meetings mit den Rechtspfleger:innen unserer Pilotgerichte erarbeitet. Im Ergebnis sind 40 verschiedene Beleg-Hinweise in unserem System hinterlegt, die abhängig von den getätigten Angaben angezeigt werden können.

Beleg-Hinweise sind einfach zu verstehen – wann sie erforderlich sind, ist hingegen komplex.

Das Ziel in diesen Meetings war, eine Balance zwischen zumutbarem Aufwand für Bürger:innen und ausreichenden Informationen für Rechtspfleger:innen zu finden. Hier sind einige Beispiele:

- Wir haben abgewägt, ob es notwendig ist, die Adresse des Arbeitsplatzes für die Ermittlung der Werbungskosten mithilfe der Lohnabrechnung nachzuweisen. Am Ende haben wir uns dagegen entschieden, denn in den meisten Fällen ist der Arbeitsweg plausibel.

- Wir haben festgestellt, dass obwohl für Wohngeld, Krankengeld oder Elterngeld jeweils eigene Belege notwendig sind, beim Kindergeld der Kontoauszug reicht. Denn Kindergeld wird regelmäßig überwiesen – und wie lange noch Kindergeld bezogen wird, können Rechtspfleger:innen aufgrund des Geburtsdatums aus dem Formular selbst berechnen.

- Wir haben diskutiert, wie umfangreich mitgeschickte Kontoauszüge sein müssen und dabei festgestellt, dass es oft von der Art der Einkünfte abhängt. So haben wir eine Staffelung erarbeitet: drei Monate für Bürgergeld-Beziehende, sechs Monate für Angestellte, 12 Monate für Selbstständige. Das wird nicht für jeden individuellen Fall passen, aber in der Mehrheit der Fälle – und die Mehrheit der Fälle schickt bisher unzureichende Kontoauszüge.

Mehrwert durch diverse Perspektiven

Die Arbeit am Online-Formular geht weiter, denn wir lernen kontinuierlich von unseren Nutzenden. Dafür gibt es verschiedene Feedback-Möglichkeiten auf der Webseite und im Formular. Und auch mit unseren Pilotgerichten sind wir fortwährend im Austausch. Mit den Erkenntnissen aus diesem Feedback können wir unseren Service nach und nach verbessern – wie auch die beschriebene „Vereinfachte Erklärung“, denn diese haben wir erst entwickelt, nachdem das Kernformular bereits live war.

Bisher wurden Informationen, wie der Umfang der Kontoauszüge oder die Bedingungen für eine „Vereinfachte Erklärung“ in aufwendigem Schriftverkehr von Rechtspfleger:innen erarbeitet oder mündlich von Anwält:innen weiter vermittelt. Die Integration dieser Informationen in ein Online-Formular ist aber weitaus komplexer als das bloße Übertragen von Papierformularen ins Digitale. Es braucht ein tiefgreifendes Verständnis der Bedürfnisse und Anforderungen aller Beteiligten, um eine wirklich funktionale und verständliche Lösung zu entwickeln.

Diese Anforderungen zu erheben, ist in allen anderen Bereichen der Verwaltungsdigitalisierung die Grundlage für erfolgreiche Produktentwicklung. Deshalb arbeiten wir beim DigitalService immer in interdisziplinären Produktteams bestehend aus Produktmanagement, Software-Entwicklung, UX/UI Design, User-Research und Transformationsmanagement. Denn das schnelle Einarbeiten in die diversen Perspektiven der jeweiligen Nutzendengruppen erfordert selbst diverse Perspektiven.

Mehr zum Thema lesen